Die App ist kein Diagnoseinstrument, aber doch nützlich

Auf dem Tablet-Bildschirm erscheint der dreidimensionale Raum, in dem ich gerade bin. Die App fordert mich auf, drei symbolische Gegenstände im Raum mittels Berührung des Bildschirms zu platzieren. Diese verschwinden, sobald platziert. Kurz darauf muss ich diese «Verstecke» wiederfinden und das Tablet davorhalten. Gleichzeitig soll ich bei jedem Piepston einen Button auf dem Bildschirm berühren. Das ist eine von zwei Aufgaben, die ich lösen muss. Gestützt auf Faktoren – wie etwa meiner Fähigkeit, Mehreres gleichzeitig zu tun –, berechnet das Programm, ob eine kognitive Beeinträchtigung vorliegt.

«Bei einer Mehrheit der Testpersonen wich das App-Resultat nicht von demjenigen aus einer herkömmlichen Standarduntersuchung ab», sagt Professor Daniel Rüfenacht. Der Facharzt für Neuroradiologie hat die Studie in der Schweiz an der Klinik Hirslanden in Zürich begleitet. Trotz der hohen Genauigkeitsquote müssten Hausärztinnen und -ärzte jedoch die App mindestens zusammen mit einem standardisierten Fragebogen verwenden. «Eine nachträgliche, leider teurere klinische Untersuchung auf Alzheimer ersetzt die App nicht», ergänzt Rüfenacht, «und als Selbstdiagnoseinstrument empfiehlt sich die App keinesfalls.» Nicht nur wegen einer möglichen Fehldiagnose. Ob nun über eine App oder mittels eines Tests: Die Feststellung eines hohen Alzheimer-Risikos muss begleitet werden von Handlungsoptionen für die Betroffenen.

Nichtsdestotrotz, für Rüfenacht lohnt sich der Einsatz der App: «Bei 15 Prozent der über 60-Jährigen zeigen sich nach einem operativen Eingriff Delire oder erste Symptome einer vaskulären Demenz.» Medizinisch nenne sich dies postoperative kognitive Beeinträchtigung, kurz POCD (postoperative cognitive disorder). Sie betreffe Patientinnen und Patienten, die bereits wegen schlechter Durchblutung ein anfälliges respektive verletzliches Gehirn haben. Genau bei diesen könnten mit den App-Hinweisen kognitive Schwächen vorher identifiziert werden. «Wir können so im Voraus zum Beispiel den häufig zu niedrigen Blutdruck während einer Narkose anpassen und so diese Fälle reduzieren.» Für Rüfenacht Grund genug, die App einzusetzen und sie in diesem Sinne weiterentwickeln zu lassen.

Frontotemporale Demenz: Selten, aber verwechselbar

Charakteristisch für die klassische Form der FTD, früher auch Morbus Pick genannt, sind fast immer Veränderungen in Persönlichkeit und zwischenmenschlichem Verhalten. Zu Beginn werden Betroffene zunehmend oberflächlich, unkonzentriert und vernachlässigen ihre Pflichten sowie die Hygiene. Die Erkrankten nehmen diese Veränderungen typischerweise jedoch nicht wahr. Oft verhalten sich die FTD-Erkrankten sozial enthemmt. Das äussert sich etwa durch Rededrang, unpassende Bemerkungen sowie Masslosigkeit beim Essen und Trinken. Auch sexuelle Enthemmung ist ein Merkmal. FTD-Erkrankte können sich schlecht oder gar nicht einfühlen. Beeinträchtigt ist ebenso die Fähigkeit zu planen, zu organisieren und zu urteilen.

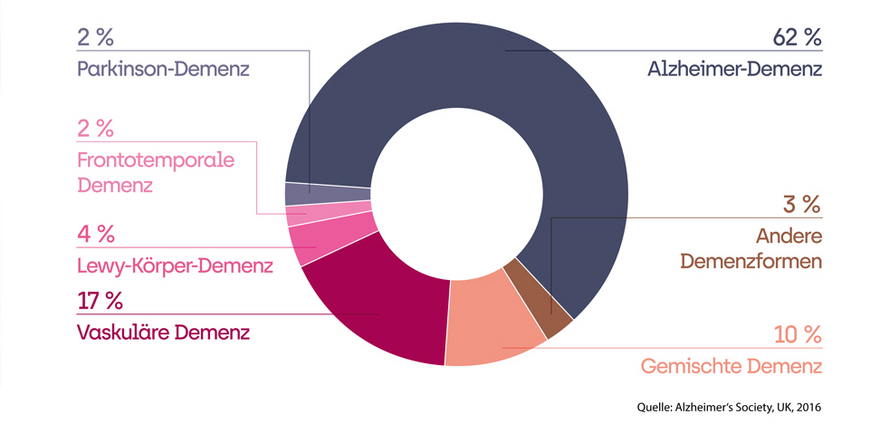

Verschiedene Demenzformen

Dank Fragen rascher diagnostizieren

Unter anderem auch um Frühdiagnose geht es im zweiten Projekt, geleitet von Dr. Marc Sollberger von der Basler Memory Clinic: Das Instrument dazu ist ein auf neueste Erkenntnisse gestützter Fragebogen für Angehörige, mit dem Ärztinnen und Ärzte die frontotemporale Demenz (FTD) frühzeitig feststellen können. Die Antworten der Angehörigen sollen ausserdem helfen, die FTD von anderen Hirnkrankheiten zu unterscheiden. So zeigen sich etwa bei der Parkinson-Krankheit, bei einer mittelschweren bis schweren Depression oder bei einem Typ von Alzheimer-Demenz ähnliche Auffälligkeiten im Verhalten. Sogar Ärztinnen und Ärzte laufen Gefahr, die FTD mit einer anderen psychischen Störung zu verwechseln. Weil sich bei dieser seltenen Demenzform (s. Diagramm) oft auch enthemmtes Verhalten gegenüber dem Partner, der Partnerin zeigt, wird FTP zu Beginn oft als Beziehungsproblem abgetan.

Auch bei der FTD hilft eine Frühdiagnose, die Betroffenen passend medikamentös und nichtmedikamentös zu behandeln. Den Verhaltensauffälligkeiten kann so entgegengewirkt werden, was wiederum den Alltag der Erkrankten und insbesondere auch der Angehörigen erleichtert.

Nach der ersten Studienphase, in der 240 gesunde Personen und ihre Angehörigen an der Memory Clinic in Basel befragt wurden, werden fünf Kliniken bis Ende 2022 die Fragen in der sogenannten Validierungsphase an 280 Patientinnen und Patienten mit unterschiedlichen Hirnkrankheiten testen.

Kommentare